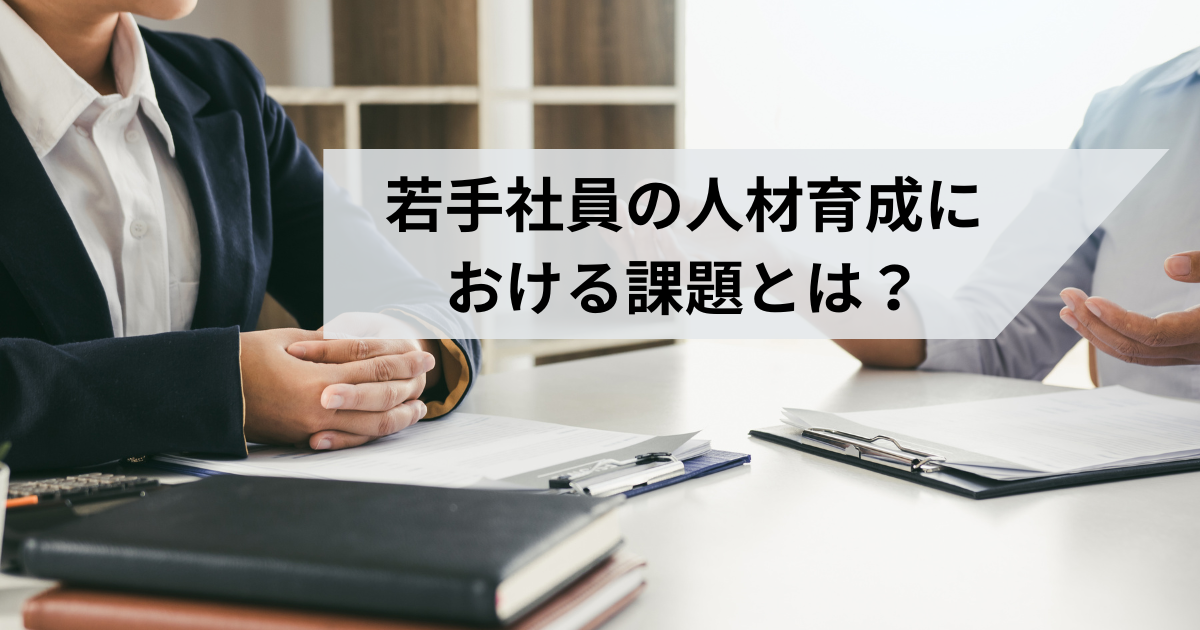

企業の成長において大切とされるポイントは複数ありますが、中長期的な目線において欠かせないのが若手社員の育成です。

企業の地力を底上げし、未来を担う存在である若手社員の成長が見込めなければ、企業の未来自体も先細りになっていくと考えられるからです。しかし、同時に多くの企業が苦慮している点も、若手社員の育成をどのように進めるべきなのかといった点だといえるでしょう。

そこで、本記事では、昨今の若手社員の特徴を始めとして、若手社員育成における課題から育成に必要なポイントまで詳しく解説していきます。若手社員の離職率に悩んでいる、どのように育成していくべきなのか分からないとお悩みであれば、ぜひ最後までご参考にしてください。

近年における若手社員の特徴

最初に、Z世代とも呼ばれる、近年における若手社員の特徴について確認していきましょう。世代の特徴を理解しておくことで、育成方法や接し方のヒントも分かりやすくなるはずです。

業務に慣れる・飽きるまでが早い

現在若手と呼ばれる社員の中でも、1996年以降のZ世代は「ソーシャルネイティブ」に分けられます。

デジタルネイティブより一層、デジタル機器やSNSと当たり前のように接してきた彼らは、さまざまな世界を身近に感じやすいという特徴を持ち、業務にも比較的慣れやすいという傾向があります。

一方、業務に慣れることが早いために「この仕事はこの程度」と、業務に飽きるのが早いという傾向もあるとされます。

業務で扱うPCやソフトウェアになじみがある

↓

すぐにルーチン系の業務内容にはすぐに慣れる

↓

簡単な仕事=退屈な仕事と勘違いしやすい

上記のように、早々に退屈な仕事と勘違いしてしまうケースもあります。

この状態を放置すると、自ら仕事をやりやすくする方法を探す前に、個々での仕事はこんなものと甘く考えがちです。結果的に、現在の会社では自分の力が発揮できないと考え、新たなステージとして他社への転職を求めやすいところがあります。

プライベートを重視・仕事に自己実現を望むなど二極化

ここ数年、若手社員はプライベートを重視し、仕事への熱意がないと言われることが多くなりました。

実際、プライベートと仕事の両立を望む、ライフ・ワーク・バランスを重視する若手社員が増えていたことは事実でしょう。しかし同時に、仕事を単純な「お金を稼ぐための手段」と考えるのではなく、自己実現や社会貢献のためと考える若手社員も確実に増えています。

一概に若手社員だから~と決められるものではなく、個人の考えによって仕事のやり方や向き合い方も大きく異なってくるのです。これは、働き方や考え方の多様化が進められる現在においては、当たり前の変化なのかもしれません。

失敗を過度に怖がる傾向

昨今の若手社員に顕著とされる特徴に、失敗を過度に恐れる傾向もみられます。

実際に、「株式会社日本能率協会マネジメントセンター」が行ったバブル期・氷河期・ミレニアム・Z世代ごとの意識調査では、「失敗したくない」「他人からの評価が気になる」の2点において、Z世代の解答が高い数値を出しています。

上記で触れたように、プライベートを重視し、自分らしさを大切にする彼らには「怒られたくない」という考えも根深く残っているのかもしれません。

若手社員の育成に関わる課題

では、そんな若手社員の育成において、どのような課題があるのでしょうか?実際に育成を始める前に、課題を理解して改善のための手段を模索していきましょう。

若手世代に顕著な価値観の多様化

上記でも触れたように、若手社員の育成において一番に挙げられる問題が「価値観の多様化」です。

若手社員一人ひとり、仕事への向き合い方や考えが異なるため、集団研修のような育成方法が難しくなっていると考えられます。実際のところ、集団研修を行っても身に付いていると感じられなかったり、ひどい場合は研修中にあくびをしている社員を見たことがあったりする方も多いのではないでしょうか。

社員によって価値観が大きく異なるからこそ、効果的な育成を行おうと考えれば、個々に合わせた研修を行う必要が出てくるのです。時間や費用の面から見て難しい、個々の特性を見極めなければいけないなど、必要でありながら実現がなかなか難しい課題といえます。

育成担当者のスキル・時間不足

育成を受ける側の課題の他に、育成担当者のスキルが不足しているという課題も挙げられます。

実際問題、人材育成を滞りなく行うには、育成担当者や上司のスキルアップは必須項目です。しかし、日々の業務に追われて、育成に関するスキルの勉強ができなかったり、育成そのものの時間を取れなかったりすることもあるでしょう。

この課題を解決するには、企業の上層部が人材育成の重要性を理解し、企業全体で人材育成を行えるよう根本から見直す必要があります。

若手社員のスキルを上げ定着率を底上げする4つのポイント

若手社員のスキルを上げ、離職率を下げる人材育成とは、実際のところどのように進めて行くべきなのでしょうか?ここでは、若手社員向けの人材育成におけるポイントを4つ紹介します。

個人にフォーカスした育成計画を立てる

価値観の多様化が進むなかで、人材育成に必要な一番のポイントとなるのが、個人にフォーカスした育成計画を立てることです。

もちろん、業務そのものに必要なPCスキルやビジネススキルについては、集団研修でも問題ないでしょう。

しかし、社員個人の育成においては、該当社員にどのようなスキルを身に付けてほしいのか、どのような社員になってほしいのかを明確にし、その上で必要な育成計画を立てることが必要になります。

育成の目的を共有する

実際に育成を行う際には、育成の目的を若手社員に共有する方法も有効です。

何度も触れてきたように、昨今の若手社員は価値観の多様性や自身の考え方を大切にしています。そのため、意味も分からないままに、やみくもに研修を受けることを良しとしません。受けたとしても、研修の内容を正しく理解し、積極的に身に付けようと考えにくいのです。

簡単にいえば、自分自身が納得できないものに意味を見いだせないということ。したがって、まずは若手社員への育成や研修にどのような目的があり、どのような社員になってほしいのかを最初に若手社員自身と共有しましょう。

若手社員自身が納得して育成を受けることで、より前向きな育成を実現しやすくなります。

ポジティブなフィードバック

フィードバックを行う際には、ポジティブな言葉を意識してみてください。

ポジティブなフィードバックは、本人のやる気を底上げし、仕事へのモチベーションアップの期待も持てます。仕事へのモチベーションが高まれば、自ら学ぼうとする積極性も発揮しやすくなるはずです。

また、成長したところのポジティブフィードバックを行う延長線で、次の課題達成のために何が必要なのかといった話もできるようになるでしょう。できなかったところに目を向けるより、できたところに目を向けるポジティブフィードバックは、若手に限らず人材育成という点において、非常に有効な方法なのです。

育成担当者のスキルを底上げする

若手社員の人材育成において、育成担当者のスキル上げも必須の項目といえます。

育成担当者が上手く若手社員の成長を導けなければ、育成も何もあったものではありません。人材育成の方法そのものも、時代によってトレンドが大きく異なります。もちろん、トレンドに乗ればそれで良いというものでもありませんが、方法を知らないままでは他社との差は開くばかりです。

大切になのは、上層部や管理職が主体的に、育成担当者にセミナーや研修を受けさせ、スキルアップできるようサポートすることなのです。

まとめ

若手社員の育成における課題を大きく分けると、以下の2点になります。

・若手社員に顕著な価値観の多様化

・育成側のスキル・時間不足

どちらも、一朝一夕に解決できる課題とはいえません。特に、育成側のスキルアップなどは、すぐにでも育成に手を付けたいと考える企業からすれば、遠回りに等しいためもどかしく感じることもあるでしょう。

しかし、課題を放置したままで若手社員の育成を行おうとしても、効率的な育成は叶えられません。遠回りであったとしても、一つ一つ課題をこなしていくことを考えましょう。

なお、育成側のスキルアップを待っていられない・育成側のスキルアップで何をすればよいか分からないということもあるはずです。そのようなときは、無理に社内だけで完結させようとせず、社外サービスを利用しましょう。当社が提供する講座もぜひご検討ください。