第1部 現代企業の経営理念

第2章 日本的経営理念のあり方

第2節 「運命共同体」としての企業と従業員

終身雇用慣行下の日本においては、企業が成長・発展・繁栄すれば、賃金・待遇・昇進面で有利となり、従業員の生活向上とともに、働きがい、生きがいも達成されることになる。すなわち、企業業績の向上は、賃金原資の増大を意味するから高賃金が可能な条件が生まれる。企業が成長すれば、昇進機会が増加し、仕事の範囲も拡大し、働きがいのある企業となる条件が生まれる。逆に、企業が衰退してゆけば、賞金や昇進もどうしても頭打ちになりがちである。まして倒産などという事になって、失職すれば、欧米では想像もできないような不利をまねくことになる。

すなわち、日本の終身雇用慣行のもとでは、企業の盛衰と従業員の幸・不幸は、分かちがたくむすびついている。このような意味で、日本では、企業と従業員は「運命共同体」なのである。

日本では、「事実」として「運命共同体」であるということに注目しなければならない。ドイツ経営学では、「理念」として、あくまで、「あるべき姿」として「経営共同体」が主張された。経営がよるべき「理念」として観念的に「共同体理念」が主張されたのであった。これに対し、日本では「事実」として運命共同体なのである。運命共同体であるべきだ、というのではなく「事実」としてそうなのである。

確かに、欧米においても、生産性の向上において、企業と従業員の利害はむすびついている。欧米でも、一産業全体の生産性が向上しなければその産業に働く勤労者の賃金は向上しない。八〇年代のアメリカの自動車産業のように産業全体が不振になると、自動車産業のワーカーたちの賃金は上がりにくくなる。もちろん、日本でもこのような関連はある。不調の産業では処遇は上がりにくいが、好調の産業ではその産業に働く人々の賃金は順調に上昇する(個々の企業における業績に応じた賃金の差異はある。しかし産業全体の平均値ではこのようにいえる)。洋の東西を問わず、全体をとれば、企業と従業員の利害は生産性の向上によってむすびついている。

旧共産圏でも、国全体の国営企業の生産性が向上しなければ、国家公定の賃金は上がりようがない。例えば過去のソ連のように、GNP成長率が(公式数字でも)三%前後になれば、目標値の賃金上昇率も三%程度になってしまう。七〇年代のイギリスのようにゼロ成長ペースの国になると、結局実質賃金の上昇はゼロになってしまう。反面、日本の高度成長時代のように、高度成長になれば賃金も急上昇する。すなわち、体制の違いをこえて、国全体の企業と国全体の従業員の利害は生産性の向上によってむすびついている。

しかるに、日本における企業と従業員の利害関係は、国全体や産業全体というようなマクロ的な次元ではなく,「個々の企業とそこに働く従業員の利害が直接にむすびついている」ところに、独自の特徴をもつのである。

(1) 統計的にみた企業と従業員の関連

①大企業での賞与支給の実態を統計的にみると、年間賞与の分散係数は23前後となっており、賞与支給の分散ははなはだ大きい。すなわち、高業績であれば高賞与となり、低業績であれば低賞与となる。ちなみに、賞与制度は、日本独特の慣行であり、その制度的形成は終身雇用の形成過程と軌を一にしており、日本における企業と従業員の運命共同体関係をもっとも端的に表現するものである。

賃上げ月々の生活を支えるものとして世間相場を目安に決められるが、それでも業績に応じてプラスアルファ・マイナスアルファの差はでる。すなわち、高業績であれば世間相場プラスアルファになり、低業績であれば世間相場マイナスアルファとなる。つまるところ、業績のよい会社では、高賞与・高貨上げになるが、低業績の会社では、低貸与・低賃上げとなる。

②低賞与・低賃上げでは、従業員としては生活上はなはだ因ることになる。困ることにはなるが、終身雇用が慣行として支配する日本の企業社会では、この状態から簡単に脱出をはかるわけにはいかない。なぜか?

⑴終身雇用を慣行とする社会では、基幹社員の採用は当然新卒採用中心型となる。中途採用・中途入社は、一般的に業績のよい大企業ほど行なわない。かつ、このような動きは中堅以下の優良な企業もみならうものとなる。

したがって、業績のよい会社に転職しようと思っても、それ自体が困難である。可能な道は、企業の不安定性ゆえに、比較的労働移動の多い(これは横断的労働市場ではなく「不安定労働市場」と呼ぶべきものである)、小規模の企業への「下方移動」しかない。これは必ずしも望ましい選択とはいえないであろう。

⑵さらに、よく転職ができたとしても、通常処遇のダウンはまねかれない。これまでの日本の企業社会では、処遇に若干の年功的要素が加味されてきた。この場合転職するということは、これまでの会社での勤続を御破算にして、新しくゼロから再スタートすることを意味する。したがって、処遇ダウンは必至となる。

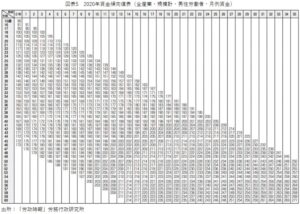

下表は、初任給を100としたときの年齢別勤続別の賃金指数の統計値(賃金傾向値)である。

この表をみると、

・三十歳で転職すると、正規勤続の指数156から勤続ゼロの指数145にダウン(約7%ダウン)

・三十五歳で転職すると、正規勤続の指数179から勤続ゼロの指数158にダウン(約12%ダウン)

・四十歳で転職すると、正規勤続の指数201から勤続ゼロの指数167にダウン(約17%ダウン)

することがわかる。日本の勤労者の平均年齢は三十五歳前後であるから、平均者が転職すると、12%前後の賃金ダウンはまぬかれないことになる(スカウトされる例外的優秀者は別として、同規模の会社に転職すれば平均者はこのくらいのダウンは統計的にいって不可避である)。

今後日本の企業社会では能力主義(能力に応じた処遇)が基本となる、このような時代になれば、転職の困難は別にしても、転職の不利はなくなるだろうか? ―そうは考えにくい。能力が上がらなければ処遇は上がらないという原則の下で、長期勤続の基幹社員が勤続とともに経験を積み、能力を累積的に上げたとして、その能力のなかには、業界で共通に通用する部分とその会社であるからこそ生きる部分が渾然一体となっている。ここで、転職した場合前者は生きるが後者はほとんど無価値になるであろう。それ故、その分だけ処遇低下はまぬがれ難いと考えられる。要するに終身雇用=長期勤続の慣行がある限り転職の不利はつきまとうであろう。

すなわち、多少処遇が上がりにくい程度のことで転職したりすれば、逆に多大なマイナスをこうむることになってしまう。極論すれば、業績が低迷して賃上げがゼロに近く賞与も最下限になっても、転職するよりは、その企業にとどまったほうがまだ損が少なく、よしんば、賃金が一割くらいカットされても、まだ耐え忍んだほうが損が少ないということになる。

以上みたとおり、終身雇用の社会では、高業績であれば高賞与・高賃上げとなって、そこに働く従業員にとって間違いなく経済的なプラスであるが、低業績-低貸与・低賃上げになってそこに働く従業員にとって経済的にマイナスの事態が発生しても、終身雇用慣行のゆえに転職は困難であるのみならず、処遇上いっそうのマイナスをまねくからこの道をとりえず同じ企業にとどまらざるをえない。

いいときは、企業も後楽員もよくなり、悪いときはもろともに悪くなるが、ここから簡単に既出するわけにはいかない。日本では、よきにつけ悪しきにつけ、「事実」として企業と従業員はこのように「運命共同体」なのである。

(2) 労働分配率分析でみた企業と従業員の関係

生産性(一人あたりの付加価値額)が高ければ、一人あたりの賃金(人件費 – 時間外割増・賞与・福利厚生費等を含む総賃金)を高める力が大きくなり、逆に低ければ賃金向上余力は小さくなる。

生産性が低い状態で、一人あたり賃金を高めれば、付加価値のなかでの分配要素、とくに利益が圧迫され、企業の成長は阻害され、日本の運命共同体的企業構造では、従業員にとっても長期的にはマイナスとなる。したがって生産性を高めつつ、一人あたり賃金を高めることが必要である。

また、生産性の伸びを上回る一人あたり賃金の伸びがつづけば、企業の利益蓄積は阻害されることになり、長期的に、企業にとっても従美員にとっても望ましくない状となる。したがって、一人あたり賃金の伸びを上回る生産性の伸びを実現することが必要である。

生産性(一人あたり付加価値)と一人あたり貴金の関係を集約的に示すのが労働分配率である。

労働分比率 = 賃金(人件費) ÷ 付加価値

であるが、右辺の分子分母を従業員数で割ってもこの比率は変わらないから、

労働分配率 = 一人あたり人件費 ÷ 一人あたり付加価値

= 一人あたり人件費 ÷ 生産性

となる。この式には、生產性・賃金の関係が示されている。

生産性の伸びを上回る賃金上昇が行なわれれば、上式の関係からいって、必ず労働分配率が上昇する。賃金上昇を上回る生産性の伸びが達成されれば、労働分配率は低下することになる。適性な賃金上昇が行なわれ、かつ労働分配車が低下することが、企業にとっても、従業員にとっても望ましいといえる。

労働団体の一部には、「労働分配率が低いことは、従業員側のとり分が不当に低くされ、冷遇されていることのあらわれである」というような感覚があるが、これは、根本的な誤りである。

《第一》に、労働分配率は比率であり、一人あたり賃金の水準を示すものではないから、労働分比率の高低をみても一人あたり賞金の高低は同できないはずである。生産性をPとし、一人あたり賞金をWとしたとき

W/P > W’/P’

という関係があっても、

W > W’

であるとはいちがいにいえない。分母のPとP’の関係いかんである。したがって、労働分配率という比率が、処遇の状態を示すかのように考えるのはまったく誤りである。

《第二》に、労働分配率が低いことは、利益が厚く、業績が良いことを通常は意味するが、このことは、日本の運命共同体企業からいえば長期的には、従業員にとってもプラスであるはずであり、逆に労働分配率が高いことはマイナスのはずである。

労働分配率が低い企業で高い処遇が実現されるという一見逆説的な事実は、どのように説明されるべきであろうか。

①確かに論理的な可能性としては、賃金・労働条件を人為的に引き下げて労働分配率が低くなるということはありうる。しかし、正常な労使関係を前提にした場合、このようなことは許されるものではない。したがって、どの企業も「世間相場」を「めやす」に賃金・労働条件を決めようとする。すなわち、従業員構成が同一であると仮定すれば、一人あたり人件費(一人あたり賃金)は、同じような「世間相場」のレベルを目安に決められることになる。

②ところが、企業の業績、すなわち、「生産性」には、世間相場などというものはなく、企業の実力に応じて、競争力の強い企業は高い生産性を実現し、競争力の弱い企業は低い生産性にとどまらざるをえない。

③したがって、労働分配率(=一人あたり人件費/生産性)の分子は「世間相場」の近辺で決められるとしても、分母の生産性では、大きな格差がつくから、結果として、労働分配率には大きな差がでる。

④ところで、生産性が高く業績のよい企業で、処遇が、「世間相場プラスアルファ」にならないということは、世間常識に反する(賃上げ率は、世間相場プラスアルファになるし、とくに賞与が高くなることは当然である)。逆に、生産性の低い業績の芳しくない企業では、「世間相場マイナスアルファ」の処遇で我慢するのが世間常識である。

⑤生産性の高い企業では、処遇を世間相場プラスアルファにしても、なお、生産性が高いので、労働分配率は相対的に低くなる。その結果、一人あたり純利益も高くなる。生産性の低い企業では、処遇を、世間相場マイナスアルファにしても、なお、生産性が低いので、労働分配率は高くならざるをえない。その結果、一人あたり純利益も低くならざるをえない。

以上のような事情が、労働分配率が相対的に低い企業で、高い処遇が実現されている基本的な理由であると考えられる。

以上のように考えると、労働分配率は、

①生産性の高低、

②賃金・労働条件のレベルの高低、

③一人あたり利益のレベルの高低、

を、総括的に示す経営指標である(労働分配率が低ければ、生産性・賃金・利益が高く、逆に高ければ、生産性・賃金・利益が低い)と考えることができる。

現代の企業が、高い生産性を達成しつつ、適正な利益を計上して将来の企業成長のための蓄積を果たすとともに現在の従業者の高い生活水準を実現することを基本的使命とすることを考えれば、「労働分配率は、現代の企業の使命・目標達成を、総括的に測定する尺度をなす」ものなのである(わかりやすくいえば、労働分配率の低い企業の従業者は、現在の処遇もよく、将来の蓄積もあって安心できるという状態になり企業目的が達成される)。

したがって、労働分配率を基本指標とした企業の業績把握は、決定的重要性をもっているのである。