為替相場の変化と高度経済成長、そしてバブル崩壊

初めに、簡単にドル円為替相場変動の歴史を振り返ってみたいと思います。

日本の高度経済成長時代に円高が進み、1978年の時点で1ドル200円台となっていました。

大きな転機となったのは1985年、嵩んだアメリカの貿易赤字に歯止めを掛ける為、先進国がドル安で協調することに取り決められたプラザ合意です。

プラザ合意後は、バブルの影響もあり、1ドル160台円まで円高が進みました。

バブルが崩壊し出した1987年、ドル円は120円台まで下落し、バブル崩壊後の1995年には1ドル80円台まで円高が進みました。

1997年にアジア通貨危機が発生し、1ドル140円まで円安が進み、その後1999年に新通貨ユーロが誕生してから約9年間は1ドル100~130円台で為替相場は安定しました。

これまで右肩上がりであった国内市場が崩れ、一方では激変する国際経済の中で競争が厳しさを増し、正に日本企業が生き残りや更なる飛躍を賭けて、円高のメリットを生かし海外進出を図ったのが1990年前後の時期でした。

90年代に活発化した日本企業の海外進出

1990年代、様々な分野で日本企業の海外直接投資が増加しました。

経済の国際競争が激化する中で、大手企業がコスト優位性を求めて自らが海外に工場を新設する一方で、日本国内でサプライ・チェーンを形成して来た中小の系列企業や下請け企業にも共に海外進出を図ることを求めるケースが多く、中小企業の国際化対応は一気に加速しました。

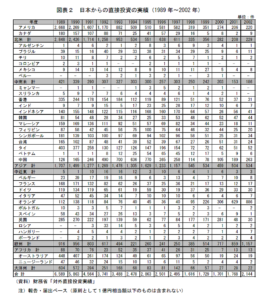

当時の財務省の調査資料「日本からの直接投資の実績(1989年~2002年)」によれば、90年代の日本企業の直接投資先は、アメリカからNIES、ASEAN、そして中国へとシフトし行く様子が見て取れます。

日本企業の海外直接投資が中国にシフトする契機となったのは、1992年、当時の国家主席/鄧小平が南巡講話を契機に「資本主義市場経済」への方向転換を明確に打ち出したことよります。

それでは、実際に90年代に、日本の中小企業がどのように海外展開を図って行ったのか、具体的に見て行きたいと思います。

切り口としては、現地工場や販売拠点設立などの直接投資の状況を見て行きます。

当時は、経済のグローバル化とアジア諸国の台頭が顕著になった時代です。

90年代前半には、コスト競争力を高めるための大企業の生産拠点の本格的な見直しや原材料や部品調達の国際調達が進み、海外進出が活発化しました。

90年代後半には、アジアの通貨危機や中国経済の不振などから直接投資は減りました。

90年代に最も多くの企業が進出したのは中国です。

当時の中国は、改革開放路線が明確に示され、政策面でも外資の受け入れが強化・優遇されました。

安価な労働賃金など生産コスト面の優位性と、約13億人の人口を抱える巨大市場としての可能性も非常に大きな魅力でした。

中でも、大手電気・電子メーカーの上海周辺地域への進出が目立ちました。

その後、中小企業の同地域への進出が増えて行きましたが、その背景には、同地域がある程度工業化が進んでおり、製造拠点や部材調達先としての地盤が比較的整っていたことがあります。

日本総合研究所が2002年に実施した「中小企業の国際化への対応状況に関する調査」によれば、当時の中小企業の海外直接投資の動機としては、「将来の環境変化に備えて」と回答した企業が最も多く、次いで、「取引先の要請」、「国内競争力低下のため」という順になっています。

内訳をみると、中国はASEANよりも「取引先の要請」で進出を決めたケースが少なく、市場としての可能性に活路を見出した様子がうかがわれます。

また、同調査結果から、中小企業が現地法人に求めた機能は、「生産」が最も多く、次いで、「販売」「市場開拓」「調達」となっています。

当時は、メーカーの肝とも言うべき技術の根幹を担う「R&D」や「エンジニアリング」機能は日本国内に残す企業が大多数でした。この頃海外進出して活動を始めた現地法人の課題は、中国やASEANでは「生産・品質の維持・管理」、アメリカやNIESでは「受注先・販売先の確保」でした。

2000年代に入って慎重さを増した海外展開

前出の直接投資の実績データや調査結果から、2000年以降、多くの日本企業が海外から撤退を始めまたのが分かります。

急激な競争環境の変化に伴って、販売拡大を目指して進出した中小企業が多かったアメリカやNIESでは、「受注先、販売先の確保が困難」「コストが上昇」などの理由で撤退を決断した企業が多く見られました。

また、生産拠点の移転目的として進出した企業が多かった中国では、「生産・品質管理が困難」「財務管理が困難」「現地パートナーとのトラブル」が原因で撤退を決断した中小企業が多くありました。

この時期は、取引先の日系大手企業が海外事業の方針転換も影響し、大企業に伴って海外進出をした中小企業の中には、「取引先の確保が困難」になって撤退せざるを得なくなったケースも多く見られました。

また、現地資本との合弁が多かった中国からの撤退は、頻繁に実施される政策や法律・法規の変更や現地パートナーとの経営方針や運営実行をめぐるいざこざ、一般従業員や現地人管理職の「品質」に対する意識の欠如など、中国合弁事業特有の難しさに起因するケースが多く見られました。

このような状況下で、日本の中小企業が学んだ教訓も少なくありません。前出の日本総合研究所実施の調査より、下記が明らかとなっています。

1、そもそも海外進出計画策定段階において、「自社が国内経営から学んだ課題を消化し切れていなかった」と反省した企業が多く見られました。

海外進出自体が本当に自社にとって必要不可欠であったのか、事前に十分に検討せず見通しが甘かったと考えられます。

2、撤退した企業の多くが、「現地パートナーの経営状況や技術水準の事前調査」が不十分であったと振り返っています。

3、進出前の段階での「販売先の確保」や「既存の取引先の経営方針転換に左右されない新たな販路開拓努力」が不足していたと考えています。

4、多くの企業が、「従業員の教育」や「現地運営体制の構築」を進出準備段階から十分検討しておくべきであったとしています。

5、現地パートナーとの合弁について、パートナーの経営資源を活用した早期立ち上げが可能というメリットがある反面、パートナーと経営方針に対する意見の集約・合意が困難な点や、それに伴って経営の意思決定のスピードが落ちた点を反省している企業も多く見られました。

特に、中国においてはそれが顕著であり、更に、頻繁な政策・法律の変更の影響を受け、財務管理の不徹底から売掛金の回収困難や資金不足に陥るケースもあり、合弁事業の困難さが目立っています

中小企業が海外からの撤退する一方で、こうした反省点を生かして、進出先の変更や新規海外進出にチャレンジする中小企業も出て来ました。

2000年以降中小企業は、自らのニーズや得意不得意によって、また、事業ターゲットを明確にして中国において事業展開を図った様子がうかがえます。

大企業に比べて資本や人材が限られている中小企業は、それまで培った技術開発力や現場改善能力を武器に、グローバル化し競争が激化した経済活動の荒波を乗り越えるべく、トライ&エラーを繰り返し、ポテンシャルの大きな中国市場での競争力アップ、事業拡大に挑んでいました。

著者:高野明

自己紹介:47歳男性会社員、大手メーカーの海外営業部門勤務22年。ニューヨーク5年、北京3年の駐在経験あり。3つの現地法人の管理職として、英語や中国語を駆使し、現地人の雇用や事務所立ち上げ、営業スタッフ指揮監督やプロポーザル取り纏め、マーケティングや事業戦略策定、契約交渉や契約履行のトラブル対策など営業活動全般の経験あり。